作者:韩鹏

-1.jpg)

(续前文)3、雝水、汴水、荥河是伏羲及河图洛书发源地。

荥河、荥水,也是伏羲画河图洛书,或称龙图龟书之地。明初著名教育家、儒学大师,后世称“海南夫子”、“字学宗师”的赵撝谦《六书本义》记载:“天地自然河图,伏羲氏龙马负之出于荥河,八卦所由以画也。《易》曰‘河出图,圣人则之’,《书》曰:‘河图在东序’是也”。

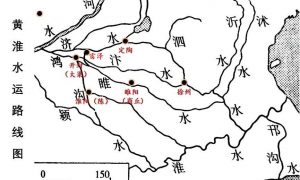

可见,伏羲画“八卦”“天地自然河图”之“河”,本指“荥河”,即荥水、雝水、阴沟、邲水、鸿沟、汳水、汴水。而“鸿沟”,本是中原荥阳东部历史上最早的河沟。故清代经学家、地理学家胡渭《禹贡锥指·附论历代徙流》、《河南通志·河防考二》均记载:“河沟者,鸿沟也”。这与宋代郑樵《通志·地理略·四渎》关于“鸿沟一名官度(渡)水,一名蒗荡渠,今谓之汴河”;清初顾祖禹《读史方舆纪要·河南一》关于“汴水即《禹贡》之灉水”的记载相一致,本是河沟一水。

据中国上古历史文件汇编《尚书·禹贡》记载:大禹“导沇水,东流为济。入于河,溢为荥。”“溢为荥”之“荥”,就是荥阳东部的荥泽、荥水、荥河。唐朝经学家孔颖达疏解:“济水入河,并流十数里,而南截河。又并流数里,溢为荥泽,在敖仓东南。”“敖仓”在今河南荥阳东北敖山,地当为河水和济水分流处。

河水的分支是灉水、鸿沟、汴水,济水的分支是沮水、睢水、濉河。灉水与沮水交汇之地的开封、封丘一带,便是华胥氏与大人氏雷神生伏羲之地的雷泽,也称雷夏泽。故先秦古籍《山海经、海内东经》记载:“雷泽中有雷神,龙身而人头,鼓其腹”。魏晋间医学家皇甫谧《帝王世纪》指出:“燧人之世,有大迹出雷泽,华胥履之,生庖牺于成纪”。“大迹”,就是大人氏雷神在雷泽留下的足迹,是华胥、雷神共同孕育伏羲的依据。《(尚)书·禹贡》所记载的“雷夏既泽,澭沮会同”,即指此地。据北魏郦道元《水经注》记载,北济当是《禹贡》中沮水,或姬水,自荥阳荥泽流经开封北部、封丘南部,经河南长垣、山东东明入菏泽巨野泽。沮水远古有之,宋末金初,沮水堙废。

史籍古典充分印证,流经开封的灉水即汴水,沮水即睢水,本是上古华夏历史文明的最早发源地。

4、鸿沟、汴水曾是河水、河沟的主河道。

历史上鸿沟水的流量,甚至多于河水的流量,曾是上古时期河水的主河道,直到春秋时期仍然如此。据清代经学家、地理学家胡渭《禹贡锥指》说:“至(东周)定王五年,河遂南徙,无他,河水之入鸿沟者多,则经流迟贮,不能冲刷泥沙故也。宿胥之塞,实鸿沟致之。”“宿胥之塞”,是指发生在公元前602年河南滑县西南黄河宿胥口决口事件。说明战国魏国迁徙中原大梁(今开封)以前,鸿沟就已河水主河道的形式存在。而战国魏惠王时期疏通的鸿沟,不过是对鸿沟旧河道加以疏浚、或修复而已。

至于洪(鸿)沟、汴水最早开发、疏浚、漕运的时间,至少已可追溯到夏代大禹治水时期。清代汉学家阎若璩《尚书古文疏证》认为:夏王大“禹功施乎三代。自是之后,荥阳下引河东南为鸿沟,以通宋、郑、陈、蔡、曹、卫,与济、汝、淮、泗会。此禹以后代人于荥泽之北,下引河东南流,故《水经》谓‘河水东过荥阳县,浪荡渠出焉’者是。亦引济水分流,故《汉志》谓‘荥阳县有狼汤渠,首受泲,东南流’者是。又自是之后,代有疏浚,枝津别渎,不可胜数。”

“汴州”之“汴”,来源于“汴水”。而从“汴水”的历史文化传承,则可看到中华民族先祖大禹开通运河、治理中国洪(鸿)水、鸿(洪)沟、汴水的华夏历史不晚于虞舜或夏代。

“汴州”所承载的华夏历史文化的悠久、厚重和丰富,由此可见一斑。

三、几点归纳。

综合以上关于汴州、汴水与大禹治水开封的论述,大致可以形成以下重要观点:

一是北周“汴州”之名源于“汴水”。汴水就是灉水、汳水、邲水。邲音汳,邲水就是汳水;

二是“汳”的本义,是自灉水“反入”而产生。后世避“汳”从反之讳,改为“卞” ,加水为“汴水”;

三是“卞水”是“汴水”的初写,也是汳水、邲水的别写。初指河水别流灉水(雝水),即洪(鸿)水、浪荡渠、鸿(洪)沟等;

四是因汳水,即灉水“首受济”,东南与淮通,故灉水、汳水既是河水的别流,又是济水的支流,是河济二水在下游自然交会的结果;

五是汴河为大禹时期河水、济水联系江淮运河漕运的交通要道,是夏朝九州禹贡夏都、大禹阳城平粮天下的开封汴河、仓垣之地,汴河才是上古以来中国最早的大运河。登封大禹阳城、邗沟最早运河之说均谬也。

对此,北宋初年名相、文学家李昉《太平御览·州郡部一·叙京都》引先秦史官修撰“《世本》言:‘夏后居阳城,本在大梁之南,于战国大梁魏都,今陈留浚仪是也’”。夏后“阳城”现为开封古鸿沟、汴河之滨的禹王台,是大禹收储九州余粮,荒年平分天下的平粮台,也称平台、繁台、范台、范宫、梁园等。战国魏惠王在此地建范宫,是仿效大禹“乘夏车,称夏王”建宫室之地。

汴河,也称汴渠。据《顺治荥泽县志·山川》记载:“汴河,在旧(荥泽)县南二百五十步,即裴侍中耀乡立其汴渠。开元二十三年,分汜水、荥泽、武陟三县地,于轮场东置,以便漕运。郦元注云:‘大禹塞荥泽 ,开渠以通淮、泗。’”。唐代地理总志《元和郡县图志·河南道四》记载:“汴渠,一名蒗宕渠,今名通济渠,西南自荥泽、管城二县界流入。”元代脱脱《宋史·河渠志三》记载:“汴河,自隋大业初,疏通济渠,引黄河通淮。至唐,改名广济。”自上古时期以来,不同历史阶段、不同漕运航段,汴河都有不同的地理名称,但洪水、鸿沟和汴河始终是最重要的名称。

汴河还有“御河”之称,只可惜不是“大宋御河”,而是指“大隋御河”。故唐代地理总志《元和郡县图志·河南道一》记载:“隋炀帝大业元年更令开导,名通济渠,自洛阳西苑引谷、洛水达于河,自板渚引河入汴口,又从大梁之东引汴水入于泗,达于淮,自江都宫入于海。亦谓之御河,河畔筑御道,树之以柳,炀帝巡幸,乘龙舟而往江都。”开封著名八景之一的“隋堤烟柳”,由此而生。

宋代名相、文学家李昉《太平御览》也记载:“《水经》曰:大禹塞荥阳泽,开渠以通淮、泗,名莨菪渠,即汴渠也。汉平帝时,河、汴决坏。后明帝遣使者修治汴渠。至隋大业中,更令开导,名通济渠,引河水入汴口,自大梁之东,引入泗,连于淮,至江都宫入于海。亦谓之御河,河畔筑御道,植柳。炀帝巡幸,乘龙舟而往江都”。“御河”,是隋炀帝取尽东南江淮地区民脂民膏的大运河。

唐代台州刺史、诗人李敬方在《汴河直进船》的诗中写道:

汴水通淮利最多,生人为害亦相和。

东南四十三州地,取尽脂膏是此河。

唐代著名诗人、文学家皮日休在《汴河怀古二首》的诗中也写道:

万艘龙舸绿丝间,载到扬州尽不还。

应是天教开汴水,一千余里地无山。

尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。

若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。

仅就开发水利工程,造福后世的历史功德而言,隋炀帝与大禹帝两者确有可比之处,“共禹论功”并不为过。然而,极尽“水殿龙舟”之侈、暴虐无道的昏君炀帝,终究不能同躬身治水、“三过家门而不入”、受人景仰的圣人大禹并提论功,流芳千古。

汴河作为大禹疏浚治水、开通江淮水运交通的大运河,早在中国历史上已经定位,而夏作为中国最早王朝的历史地位也已由夏商周断代工程所确认。因此,可以说:流经汴州、开封之地的汴河,才是中国历史上最早的大运河。除此之外,别的任何河流均承担不起中国最早大运河的美誉。(完)

以上文章由作者提供,不代表国学百科网意见,仅供学术探讨。

注:国学百科网原创首发,如需转载请联系国学百科网编辑,违者必究。